振動の減衰については、減衰係数、減衰定数、減衰比などいろいろな用語が出てきて混乱しがちです。減衰を増すというのは振動対策の基本的な考え方のひとつですので、振動について知識を深めたい方は理解しておく必要があります。この機会に減衰について頭の中を整理しましょう。

減衰とは

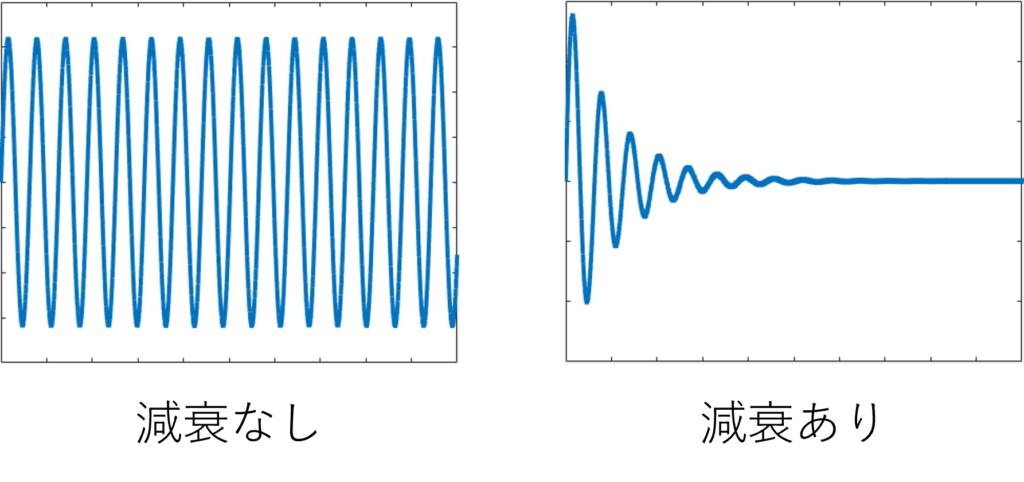

外から力が入力されると物体は振動し始めます。入力がなくなった後も物体は振動し続けますが、永遠には継続せず、空気抵抗・摩擦・熱などの振動を妨げる抵抗があり、時間の経過とともに小さくなり、やがて静止するのが普通です。このような振動を減衰振動といいます。図1のように、減衰のない振動系では入力がなくなった後も振動は小さくならず永遠に継続(自然界ではありえない)しますが、減衰のある振動系では時間とともに小さくなり収束します。

図1 減衰による効果のイメージ(振動の時間軸波形)

減衰の大きさの表し方と用語

減衰の大きさの表し方と用語を整理してまとめると表1のようになります。

また、減衰効果を解析する場合などは、抵抗力が速度に比例する「粘性減衰」として扱うのが一般的ですので、以下ではこの粘性減衰を例に説明します。

表1 減衰に関する用語一覧

| 用語 | 記号 | 単位 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 減衰力 | Fd | [N] | 振動に対する抵抗となる力 粘性減衰の場合は振動の速度に比例するので Fd=cv Fd:減衰力[N] c:減衰係数[N/m/s] v:速度[m/s] 速度にかかっている係数cが振動に抵抗する力の度合いを表す「減衰係数」 |

| 減衰係数 | c | [N/m/s] | |

| 減衰比 | ζ | [なし] | 振動するかしないかの臨界状態の減衰係数(臨界減衰係数 ccで表す)を分母にとり、ζ=c/ccとして 0~1(0~100%)の比率で表したものです。つまり、0に近いほど減衰が小さく振動が収まりにくく、1に近いほど減衰が大きく振動が早く収束します。 |

| 減衰定数 | h | [なし] | 減衰比ζと同じ 建築分野でよく使う |

建築構造物の減衰比

減衰は構造物や材料の性質、温度などの環境状態に左右されやすいため、ばらつきがあり、正確に求めることは難しいです。そのため実測や実験などからだいたいの値を決めます。例として、鉄骨造の減衰比は0.01~0.03、RC造は0.02~0.04で、一般的に0.02、0.03を用いることが多いです。

減衰比の大小と振動の関係

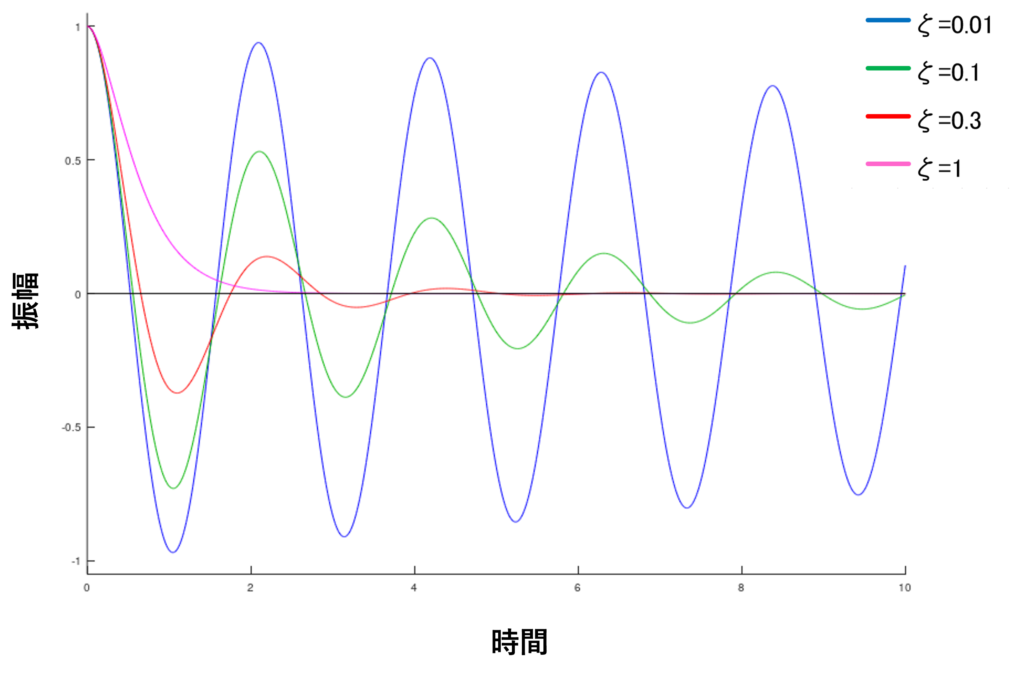

① 自由振動(入力がなくなった後の振動)

図2に振動系の減衰比ζによって自由振動波形がどう変化するかを示します。ζが小さいほど時間がたっても振動が継続し、ζが大きくなるにつれ収束が早まります。更に、ζ=1のときは臨界減衰となり、ζがこれ以上になると振動(往復運動)せずに収束します。

図2 減衰比別の自由振動波形の比較

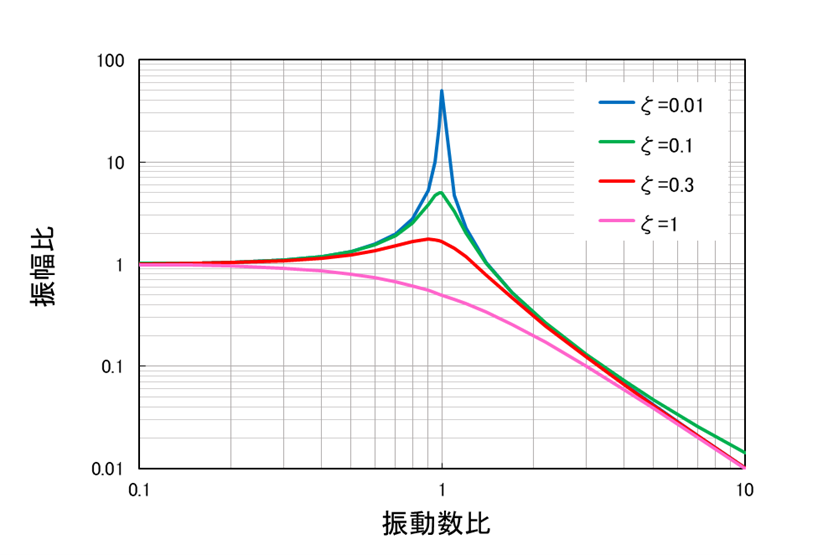

② 定常振動(外力が加わり続けている状態)

図3の横軸は、振動数比で、入力の周波数と振動系の固有振動数の比率を表しています。縦軸は振幅比で入力に対する増幅率を表しています。つまり横軸が1の時の山のピークの高さが共振が発生した時の振動増幅度を表しています。これより、ζが小さいほど山が鋭くなり共振時の増幅度合が大きくなることがわかります。

図3 減衰比別の共振増幅度合の比較

振動の減衰を増すために

振動を減衰させる装置をダンパーと呼び、減衰力の発生方法によって様々な種類があります。ここでは代表的なものを示します。

- 粘性ダンパー:液体や気体など流体がもつ粘性抵抗を利用したもの

- 摩擦ダンパー:金属や高分子材料などのすべり運動による摩擦抵抗を利用したもの

- 履歴ダンパー:金属材料などの塑性変形の繰り返しによる履歴特性を利用したもの

- マスダンパー:振動系に取り付けた可動錘の慣性反力で減衰力を与えるもの

施工実績のページでは、④マスダンパーの事例をご紹介しています。そちらもぜひご覧ください!