1.はじめに

鉄骨造は工期を短縮し、柱の少ない広い空間を作ることができるため、レイアウトの自由度が高い構造として、住宅以外の建物では広く利用されています。しかし、鉄骨造は鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造に比べて、振動に関するクレームが起こりやすい構造であるとも言えます。生活水準が向上し、建物に対する居住性や快適性の要求が高まる中で、鉄骨造の振動問題が顕著になっています。

ここでは、鉄骨造で何故環境振動(私たちの身の回りで発生する振動)のクレームが多いのかわかりやすく説明し、振動を抑える方法についても紹介いたします。

2.住宅以外は鉄骨造が主流

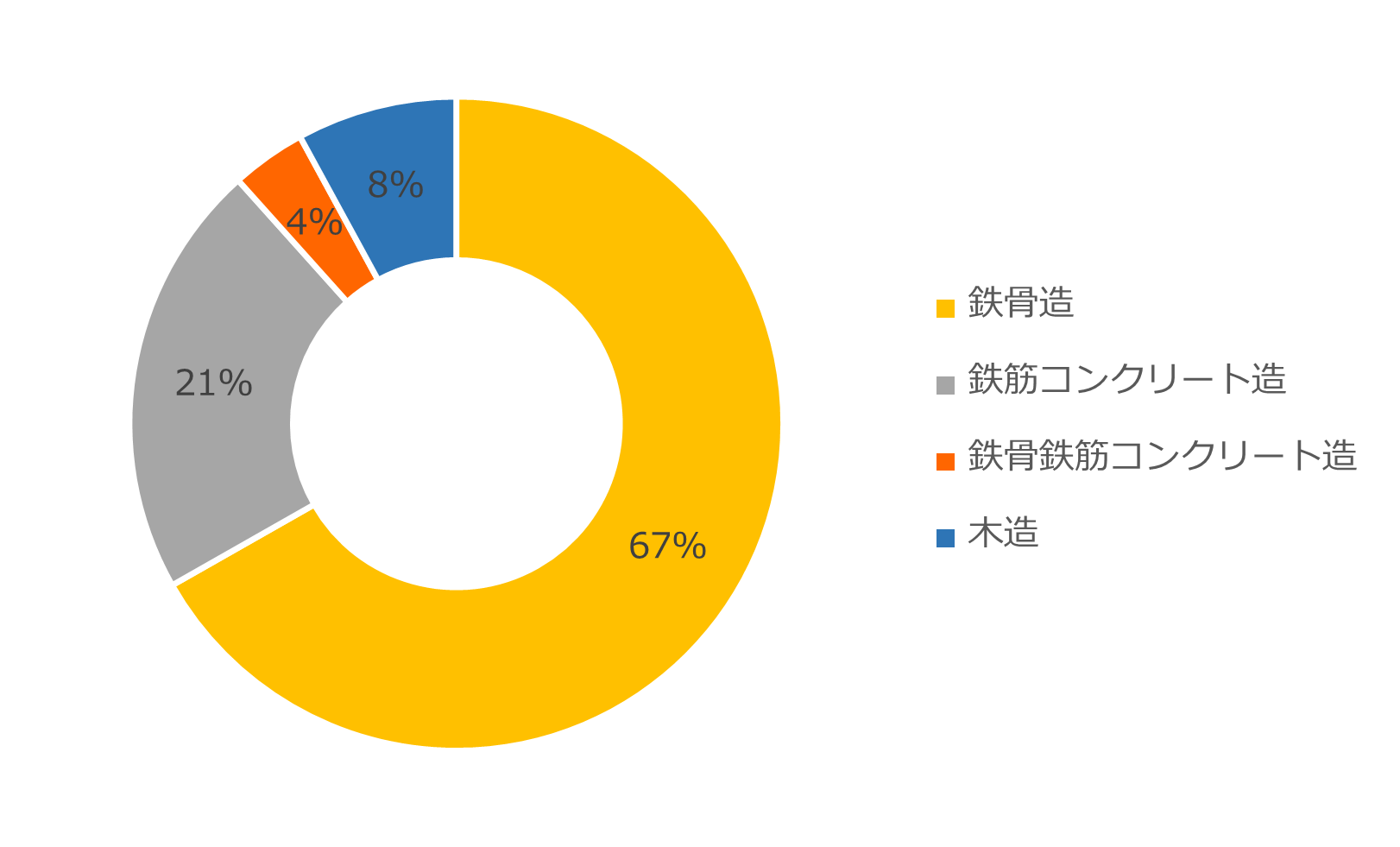

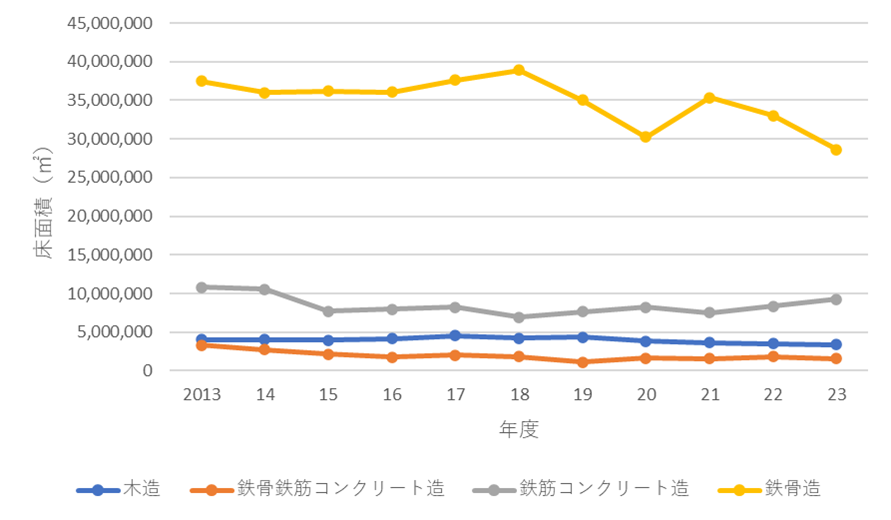

戸建住宅等は軽量で柔軟性のある木造が主流になっていますが、オフィスビルや商業施設、工場などの産業用建築物では鉄骨造が良く用いられます。

図1 2023年産業用建築物床面積割合 (出典:国土交通省建築着工統計調査)

図2 産業用建築物床面積割合 (出典:国土交通省建築着工統計調査)

3.鉄骨造のメリット

鉄骨造は梁と柱で躯体を構成するため、開放感がある広々とした、自由な空間を作るのに適している工法です。あらかじめ工場で製作した骨組みを現場で組み立てるため、工期が短く出来ることと、加えて建築費が抑えられるなどの特徴があります。

4.鉄骨造のデメリット

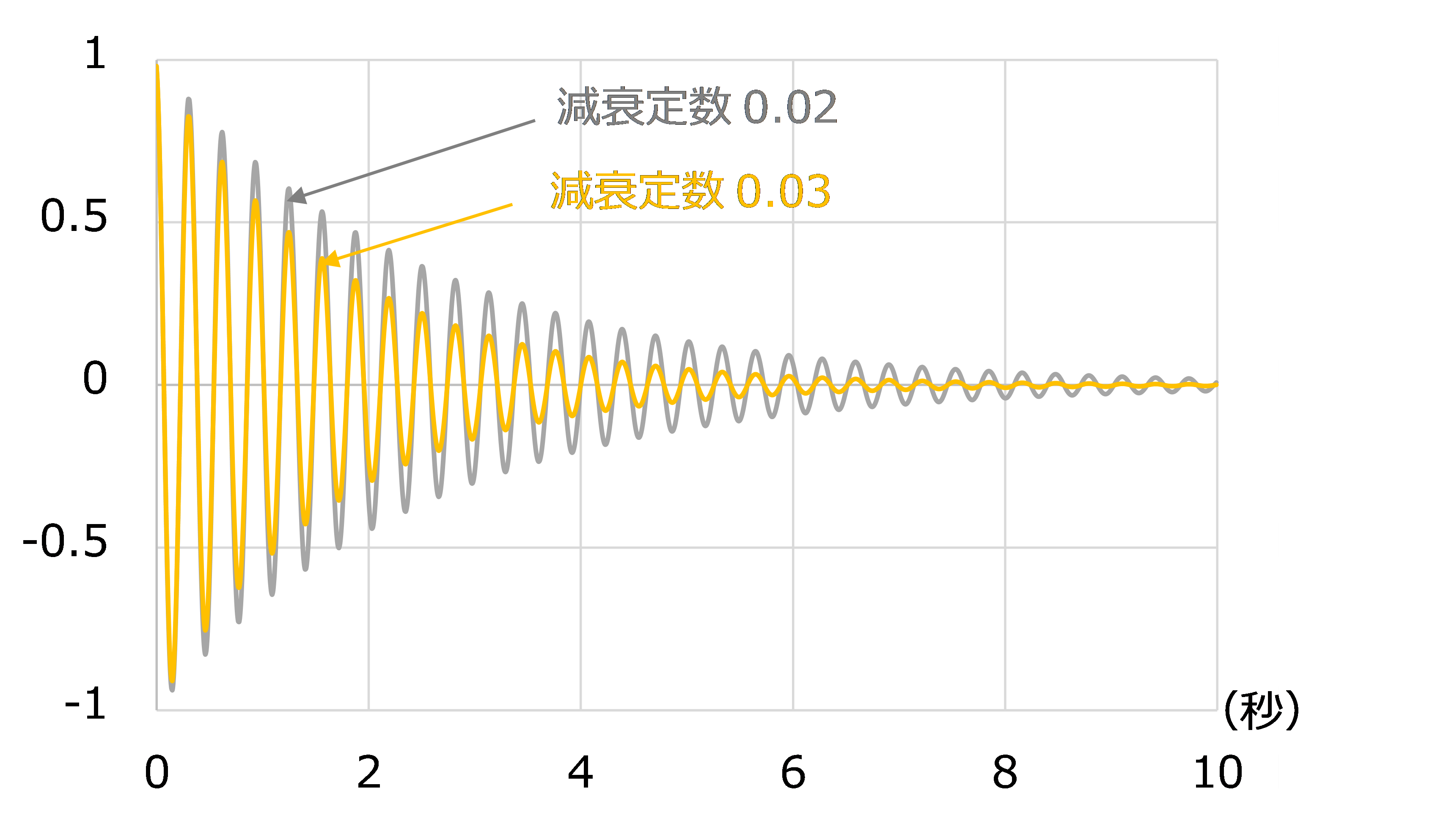

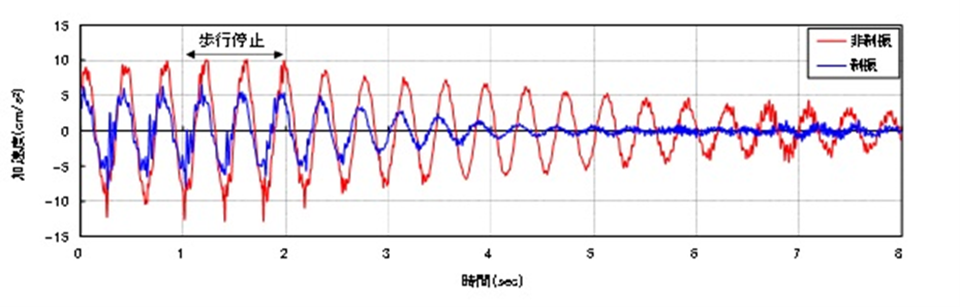

鉄骨造の床は他の構造と比べると減衰(時間の経過とともに揺れを減らす効果)が小さく、揺れ出すと振動が長く続きやすい特徴があります。一般的な鉄骨造の減衰定数は0.01~0.02程度で、鉄筋コンクリート造の0.03程度や、木造の0.03~0.05程度と比べても小さいです。図3のように、鉄筋コンクリートより、減衰定数0.01小さいだけで、揺れがなかなか収まらず、細かい振動が長く続いていることがわかります。

図3 鉄骨造(減衰定数0.02)と鉄筋コンクリート造(減衰定数0.03)の比較

それに加えて、鉄骨造は鉄筋コンクリート造などと比べると単位面積当たりの重量が小さく、総重量が軽いため、揺れやすい構造となっています。このため鉄骨造は、揺れやすく、一度振動が生じると、長く続きやすいので、振動が発生した際に不快感や不安を引き起こしやすく、クレームの原因となります。

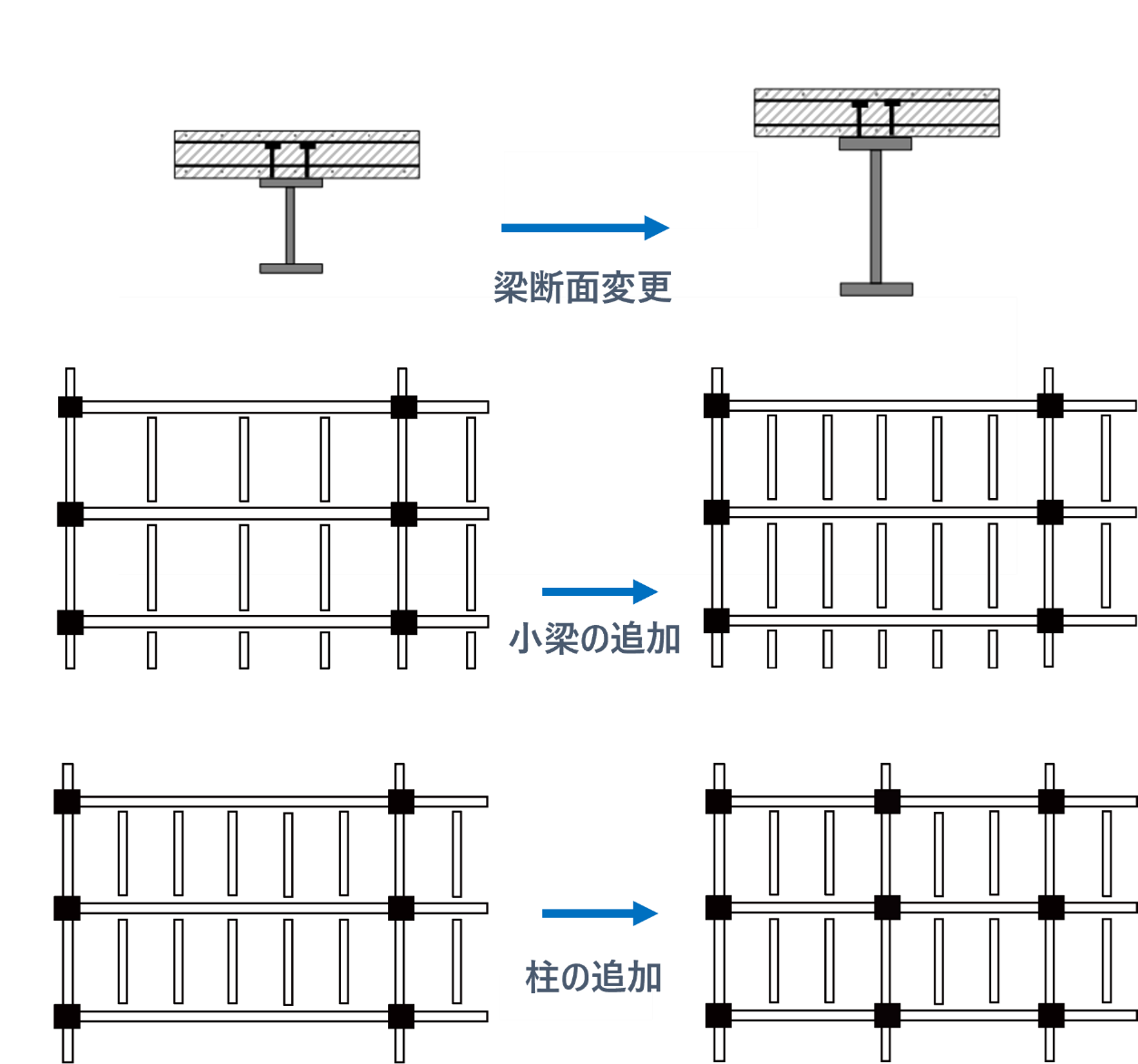

5.鉛直方向の床振動対策:剛性を高める

ここでは振動が発生しないような対策を考えていきます。対策の一つは構造を頑丈にして揺れにくくする対策です。梁や床スラブの剛性を高めることで、床の揺れを抑えることが出来ます。振動低減に効果がある剛性を高める対策方法は主に3つです(図4)。

- 梁断面を大きくすることで剛性が高まります。

- 梁を追加することで剛性が高まります。

- 柱を追加することで剛性が高まります。

図4 剛性を高める方法

6.鉛直方向の床振動対策:減衰を付加する

構造側で対策できない場合のその他の方法は、減衰の付加です。減衰を付加することで、揺れの収束を早め、振動の増幅を防ぐ対策方法があります。減衰を付加する装置としてはTMD(Tuned Mass Damper)やAMD(Active mass Damper)などがあります。これらの装置は建築工事中に取り付けるのが一般的ですが、小型のものであれば、竣工後や入居後の対策にも使用できます。

図5 減衰を付加させた(制振)時と付加させていない(非制振)時の歩行振動一例

図6 減衰を付加させる装置

- TMDの商品説明に関してはこちらから

- AMDの商品説明に関してはこちらから

- フロアメイトの商品説明に関してはこちらから